「愛猫が餌を食べた直後に全部吐いた…病気じゃないか心配」

「餌を吐いたけど元気はある場合、どうすればいいの?」

このような疑問に対してお答えします。

- 猫の吐く餌がそのままの形で出てくる理由【元気がある場合】

- 動物病院の受診が推奨される状況

- 猫の吐く餌がそのままの形で出てきた際の対策

吐くことで体に負担もかかっているでしょうし、なんとか改善させたいと考える飼い主さんも多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、猫の吐く餌がそのままの形で出てくる理由は、軽い食べ過ぎや消化不良の可能性が高いです。

このような状況を「吐き戻し」といいますが、吐き戻した後の状況によって、動物病院の受診を推奨される場合もあります。

しかし、吐き戻した後も元気がある場合は、正しい対処法や注意点を守ることで、軽減させることができます。

猫の専門資格をもつわたしが、猫が餌をそのまま吐く理由と対策について、分かりやすく解説しています。

猫の吐く餌がそのまま出てくる「吐き戻し」とは

猫の吐く餌がそのままの形で出てくる状態のことを「吐き戻し」と言います。

吐いた餌がそのままの形で出てくると、栄養が摂取できていないだけではなく、病気を発症している可能性があります。

猫が吐き戻した嘔吐物と、吐いたあとの様子を観察することが重要です!

様子見で良い場合

吐き戻した後の状態が、以下のようであれば、病気である可能性は低いです。

- 嘔吐物が餌だけ

- 吐いた後も餌を食べ続けている

- 元気に走り回ったり遊んだりしている

- いつもと様子が同じ

吐き戻した嘔吐物の中に血や異物が混ざっていなければ、いったん様子を見ましょう。

動物病院の受診を推奨する場合

吐き戻した嘔吐物の中に血や異物が混ざっている場合は、動物病院を受診しましょう。

また、吐き戻したあと、以下のような異変を感じた場合は、危険です。

- ぐったりしていて元気がない

- 食欲不振になった

- 嘔吐物に異臭がする

- 頻繁に吐くようになった

吐き戻した嘔吐物の中に混ざっている血や異物の有無によって、その後の対応は変わってきます。

猫が吐き戻したら、嘔吐物の写真を撮っておきましょう。

獣医さんに説明するとき、状況を伝えやすいです。

猫の吐く餌がそのままの形で出てくる理由5つ【元気がある場合】

猫の吐く餌がそのままの形で出てきても元気がある場合の理由は、以下の5つです。

- 猫が餌を早食いして丸呑みするから

- 空腹時間が続いて食べすぎてしまう

- 食べるときの姿勢が合っていない

- 餌を食べた直後に水を飲んでいる

- 舐めた被毛が胃の中で毛玉になっている

5つの原因について、解説します。

①猫が餌を早食いして丸呑みするから

猫は早食いすると丸呑みしがちになり、そのままの餌の形で吐き戻すことがあります。

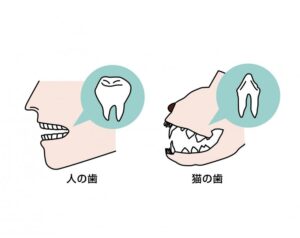

猫はもともと人間でいう臼歯の役割をする歯がないため、丸呑みして餌を食べるためです。

科学的に証明はされていませんが、早食いすることで、餌と一緒に空気も飲み込んでしまうようです。

そのため、”胃の中にある餌が押し出されて吐き戻すのだろう”と言われています。

早食いの原因は、元外猫や多頭飼いなど、他の猫に餌を取られた経験がある猫に多くみられます。

猫の餌皿を工夫して、早食いさせないようにしましょう。

\早食い防止皿で吐き戻しを防止/

②空腹時間が続いて食べすぎてしまう

空腹時間が続くことで餌を勢いよく食べてしまい、食後にそのままの餌の形で吐き戻すことがあります。

満腹になる前に食べすぎてしまうと、胃に入りきらない餌の一部が、食道に残ってしまうためです。

③食べるときの姿勢が合っていない

餌皿が猫の姿勢に合っていないと、吐き戻すことがあります。

正しい姿勢で食べないことで、食道にフードが残ったり、腹部を圧迫する可能性があるためです。

猫が食べる際の正しい姿勢は、胃の位置は食道より低くなるように餌皿のたかさを設定します。

④餌を食べた直後に水を飲んでいる

猫が餌を食べた直後に喉が渇いたなどの理由で水を飲むと、吐き戻すことがあります。

食べた餌を水分が急激に吸収し、膨張することで胃が圧迫されるためです。

我が家のモカも、一気食いしたあとに水を飲み、吐き戻すことがあります。

⑤舐めた被毛が胃の中で毛玉になっている

未消化の餌が胃の中に残っている場合、胃の中の毛玉を吐き出そうとして、一緒に吐くことがあります。

換毛期(被毛の生え変わり時期)は特に、毛づくろいで大量の抜け毛を胃の中に取り込んでしまうためです。

基本的には、胃の中に溜まった毛玉だけを吐き出したり、うんちと一緒に排泄したりします。

しかし、未消化の餌が胃の中に残っていると、胃の中の毛玉と一緒に吐き出す場合があるのです。

猫は餌を丸呑みするし、消化も遅いから、そのままで吐き戻すことが多いよ。

猫の吐く餌がそのままの形で出てくる「吐き戻し」の対策4つ

猫の吐く餌がそのままの形で出てくる「吐き戻し」の対策は、以下の4つです。

- 食事の回数を増やして、空腹時を減らす

- 早食い防止のお皿でフードを与える

- お皿の高さを調整する

- 被毛をこまめにブラッシングしてあげる

それぞれ分かりやすく解説します。

①食事の回数を増やして、空腹時を減らす

食事の回数を増やし、1回に与える餌の量を減らすことで、吐き戻しを軽減することができます。

空腹時間が長いと、吐き戻しの原因でもある、【早食い】がちになるためです。

元外猫や多頭飼いの猫には、ほかの猫に餌を取られない環境を作り、安心してゆっくり食事ができることで吐き戻し予防につながります。

食事場所を静かなところにする、多頭飼いの場合は猫たちの間に仕切りをつけるなど、工夫が必要です。

②早食い防止のお皿でフードを与える

少しずつしか食べられない形状のお皿に変えると、早食いを防止でき、吐き戻しが軽減されることがあります。

時間をかけてゆっくり食べることで、満腹中枢に刺激をうけるためです。

また、肥満防止にもなるため、お皿の底に凹凸があり食べにくい商品は、多くの飼い主さんに選ばれています!

お皿を洗う手間はかかるけど、早食い予防ができるから、気に入ってます。

③お皿の高さを調整する

猫の体の大きさにお皿の高さが合っていない場合は、お皿の高さを正しく調整すると、吐き戻しの改善が期待できます。

たとえば、お皿の高さが低すぎると、フードが飲み込みにくくなり、吐きやすくなるためです。

頭と体が、一直線になって食べる姿勢が理想の高さです。

ちなみに、我が家の猫たちは、猫壱さんのフード皿を使っています。

シリーズ全てかわいくて、大人気商品の1つです。

お水のお皿も同じシリーズのものを使っています。

④被毛をこまめにブラッシングしてあげる

猫が自分で毛づくろいをしたときに抜け毛が胃の中に入ってしまう前に、飼い主さんがこまめにブラッシングすることである程度回避されます。

日々のブラッシングを怠ると、安全面や衛生面で悪影響がでてくるためです。

特に長毛種の猫は、毎日ブラッシングが必須になり、お手入れをさぼると、猫の被毛同士が絡まって固まってしまうこともあります。

また、ブラッシングは、猫とコミュニケーションを取る貴重な時間です。

わたしが使っているブラシは欠品中だったため、2番目に気に入っている商品をご紹介しますね。(*’▽’*)♪

\トリミングサロンと共同開発/

\猫の皮膚にはやさしいけど、しっかり取れる/

我が家の猫は、「ここをブラッシングして‼」と、毎回首回りや顎下をアピールしてきます。

ブラッシング後の毛もツヤツヤ・サラサラです。

ブラッシングを怠るとなりやすい『猫の毛が固まる原因』については、こちらの記事で詳しく解説しています。

猫の吐く餌がそのままの形で出てくる際の注意点

猫が吐き戻した嘔吐物は、食べたり舐めたりしないように、すぐ片付けましょう。

吐き戻した嘔吐物に含まれる餌には、胃酸や寄生虫が付着している場合があるためです。

また、飼い主さんが片付けるときも素手で触らず、感染予防のためゴム手袋を使って処理してください。

我が家では、吐き戻しした嘔吐物を、猫にも安全に片づけられる消臭スプレーを使っています。

猫が舐めないのはもちろんだけど、触れさせないようにすることが大事です。

まとめ:猫の吐く餌がそのままの形で出てきたら、その他異変がないか確認してね

この記事では、猫の吐く餌がそのままの形で出てくる理由と対策について、解説しました。

猫が餌をそのままの状態で吐き戻した場合、まずは吐いた後の様子を観察しましょう。

一般的に吐いた後も、フードを食べ始めたり元気に走り回っている場合は、早食いやちょっとした消化不良が原因のため様子見でよいことが多いです。

しかし、ぐったりして体の不調が見られたら、動物病院を受診してください。

「吐き戻す」行為は、猫にとって、体に大きな負荷がかかっています。

吐き戻しする原因から、対策を考えて工夫し、猫が吐きぬくくなるケアを行いましょう。

\ブラッシングで胃の中に毛玉なし‼/

最後に、わたしがリピート購入しているキャットフードを紹介した記事はこちらです。↓↓

猫の資格を2つ持つ猫LOVEな私が与えている猫餌の最強メニューをレビューします!

コメント